Gabrielle Wittkop avait l’esprit d’aventure un rien snob. Un snobisme du bon goût, consistant à vouloir parcourir l’Asie dans les pas de Joseph Conrad et d’autres illustres voyageurs des temps passés, plutôt que dans le sillage des hordes de touristes qui déferlent sur Bali ou les plages de Thaïlande.

Gabrielle Wittkop avait l’esprit d’aventure un rien snob. Un snobisme du bon goût, consistant à vouloir parcourir l’Asie dans les pas de Joseph Conrad et d’autres illustres voyageurs des temps passés, plutôt que dans le sillage des hordes de touristes qui déferlent sur Bali ou les plages de Thaïlande.

A travers la publication à titre posthume de ses Carnets d’Asie, les éditions Verticales nous offrent la chance d’embarquer pour l’Insulinde des années 1970 et 1980 avec cette iconoclaste, décédée en 2002.

Professant un dédain infini pour Bali et les autres enclaves à touristes, cette journaliste au Frankfurter Allgemeine Zeitung n’aime rien tant que se fourrer dans les recoins les plus dangereux et inaccessibles de cette immense région, qui en compte une infinité.

Ne se séparant jamais de son flacon de whisky, elle parcourt la jungle de Bornéo, faisant fi des sangsues, des mygales, des moustiques et autres accueillants insectes qui pullulent dans cet environnement, un des plus hostiles à l’homme qui soit sur terre.

Au grand dam des autorités thaïlandaises, elle explore la

Dans les salons des plus grands hôtels, au charme suranné, de Singapour ou de Bangkok, aussi à son aise que dans la jungle, elle tutoie les fantômes de gentlemen depuis longtemps disparus.

Partout, elle gagne le respect et la confiance de membres d’ethnies reculées et témoigne par ses écrits de leur mode de vie en voie de disparition. Ainsi chez les Iban chasseurs de têtes de Bornéo (photo, DR), vivant dans de longues maisons communautaires sur pilotis et dont les mythes tombent dans l’oubli à mesure qu’il devient plus important pour leur survie de gagner à leur cause l’agent du cadastre que les esprits de la forêt…

Usant et abusant des mots rares et des mots en langues locales, Gabrielle Wittkop court parfois le risque de brouiller la compréhension de son récit. Mais si elle semble plus soucieuse de revivre ses voyages par l’écriture que de les faire partager au plus grand nombre, elle emporte pourtant le lecteur dans un tourbillon de dépaysement très intense, qui sollicite tous les sens. Elle excelle à décrire les couchers de soleil sur l’Indonésie (« follement brossé par les cocotiers, le ciel qui, tout à l’heure encore, était gris et rose comme un ventre de souris, vire au soufre puis au rouge bordeaux ») et la moiteur de l’air, saturé d’humidité, qui lui donne l’impression qu’on lui presse en permanence une éponge trempée sur le visage.

Un livre qui prouve, si besoin était, que l’on peut être raffiné et aimer descendre en pirogue des rapides aux eaux fangeuses, être un(e) dandy et apprécier de quitter la tiédeur des salons pour bourlinguer dans la boue. Un livre à s’offrir, mais à ne surtout pas faire lire à sa mère ou à sa moitié avant un départ pour un voyage en solitaire en Asie du sud-est !

Sai, une orpheline élevée à la mode occidentale,

Sai, une orpheline élevée à la mode occidentale,

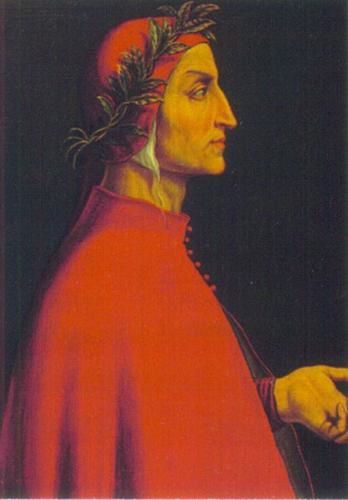

Samedi 16 juin, 15 heures. Dans l’auditorium du Petit Palais, à Paris, le silence est religieux mais fragile. Le moindre froissement de sac plastique dans le public suffit à rompre la magie du fil que Mehdi Belhaj Kacem tisse entre nous, auditeurs du XXIe siècle, et Dante, poète malade d’amour, vers 1292.

Samedi 16 juin, 15 heures. Dans l’auditorium du Petit Palais, à Paris, le silence est religieux mais fragile. Le moindre froissement de sac plastique dans le public suffit à rompre la magie du fil que Mehdi Belhaj Kacem tisse entre nous, auditeurs du XXIe siècle, et Dante, poète malade d’amour, vers 1292. C’était un homme au talent fou et au nombre d’amis talentueux tout aussi fou. Le poète René Char aurait eu 100 ans en 2007.

C’était un homme au talent fou et au nombre d’amis talentueux tout aussi fou. Le poète René Char aurait eu 100 ans en 2007.